« Comme tous les peuples et les nations,

le destin de l’autre Maroc,

enchaîné par la servitude et la tyrannie,

réside dans la promesse et le serment

de combat et de résistance. »

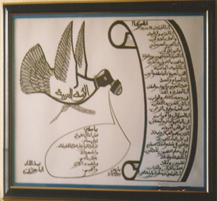

L’autre Maroc ou l’arbre de la résistance

Exilé politique à Paris en 1964 à l’âge de 27 ans, Abdellah Baroudi assume des responsabilités au sein de l’Union Nationale des Etudiants du Maroc (UNEM) et de l’Association des Etudiants Musulmans Nord-Africains (AEMNA) ainsi qu’à l’Union Nationale des Forces Populaires (UNFP). Il est condamné au procès de Marrakech des militants de l’UNFP, en juillet 1971, à 10 ans de réclusion par contumace.

Il s’engage, en 1993, dans le Rassemblement des Exilés Politiques Marocains (REPOM) qui se penchait, entre autres, sur les concepts de grâce et d’amnistie générale.

Abdellah décède en exil le 17 décembre 2020 à l’âge de 83 ans et sera enterré en Ile de France.

56 ans d’exil. Après le discours d’amnistie de Hassan II en juillet 1994, il a toujours refusé de revenir dans un Maroc monarchique et anti-démocratique, malgré l’insistance de membres de sa famille et de militants du Forum Marocain Vérité et Justice (FMVJ) dont il faisait partie.

Dans son poème,Terres d’exils, il partage cette déchirure de l’exil.

« Le murmure de la terre lointaine

des racines et des origines primordiales,

arrive comme une infinie nostalgie, sur les lèvres meurtries

du soupir et du souffle

de l’instant fragmenté,

de la douleur déchirée

et du philtre du mutisme et de l’absence. »

Il rêvait de son pays et de son Moyen Atlas natal comme il l’exprime dans la quête du port de la terre où Il nous laisse (re)découvrir ou imaginer son village, Ahermoumou, dans la partie Nord du Moyen Atlas que traverse le fleuve Ain Sebou. Un fleuve qui le fait « frémir » pendant toutes ces années d’éloignement.

« …Il ne frémit pourtant,

que pour le jaillissement de Aïn Sebou,

que pour le havre et le port de la terre

et l’horizon d’Ahermoumou,

que pour les larmes éblouies

et la veine de lumière

de la source et de ‘la Fontaine de vie’. »

Dans d’autres poèmes, il nous met en contact avec des poètes perses et arabes. Les poétesses et leur «lumière sur ces temps obscurs » ; des femmes de la résistance. Itto à laquelle il consacre un poème. Itto qui « tomba héroïquement, victime d’une trahison ».

Radical opposant à la Monarchie Marocaine

Abdellah Baroudi fut l’un des plus radicaux opposants à la monarchie Marocaine et plus précisément au roi Hassan II. Depuis ses premières années d’exil, il ne cesse de pointer ses différentes périodes de répression.

En 1978 son premier livre, Impérialisme et Emigration, [1] sera traduit par le Centre Averroès. « L’émigration est souvent étudiée du point de vue du pays d’accueil » alors qu’il est nécessaire de l’expliquer par la politique des pays d’origine : problèmes économiques et politiques, Etats de non droit…Les raisons en sont ces inégalités Nord-Sud, entretenues par les pouvoirs en place et les anciennes colonisations. Il est nécessaire, écrit-il, de « soulever toutes les implications du fait colonial ».

A cela s’ajoute les conditions de vie des immigrés dans le pays d’accueil. Soumis à une exploitation totale et vivant dans des conditions pénibles, ils sont aussi confrontés à des propos de haine, voire à des assassinats.

En France, le 9 juillet 1983, Taoufik Ouanès, enfant tunisien de 9 ans, est assassiné de sang-froid, devant chez lui, par un voisin qui lui reprochait de faire trop de bruit en jouant.

A la mort du jeune Taoufik dont l’assassin, à la suite d’un procès inique, n’avait été condamné qu’à 5 ans de prison dont 2 avec sursis, Abdellah Baroudi lui dédie un poème, Epitaphe pour Taoufik Ouanès [2], dans lequel il dénonce « un jugement raciste et scandaleux »:

« Soudain (…)

sur les rives de Harlem-sur-seine,

un cri, une fuite et un appel désespérés

vers la maman proche et lointaine.

En vain,

le souffle tari

à la source du fleuve de la vie,

Taoufik Ouanès s’effondre

avec sa petite main

sur son cœur et son destin »

En 1979 et en 1980, dans la revue « Les temps modernes », il développe en deux parties son approche de la question du Sahara Occidental sous le titre, Complot saharien contre le peuple marocain. Il y dénonce les politiques algérienne comme marocaine. Après des points de repères de la situation politique dans les deux pays, il soutient que ce complot a été imaginé par Rabat et exécuté par Alger pour le compte du régime marocain et de ses alliés : « Dès lors, ‘le complot saharien’, imaginé par Rabat, est pris en charge entièrement par les dirigeants algériens, le palais royal se contente seulement de le ‘nourrir’, de l’entretenir et de le développer ». Le Maroc, dira-t-il, va alors consacrer « tout son temps à la mise en œuvre des autres composantes du ‘complot saharien’ derrière la fable et la farce de la ‘ libération des territoires du Sud’, et derrière la clameur et les vociférations de Radio-Rabat et de Radio-Alger. »

Toujours dans une évaluation critique de la monarchie marocaine, son article, Maroc : l’Etat Makhzen et la répression, est publié dans la revue « Les Temps modernes » en 1983. Pour lui, la politique du régime marocain après l’indépendance n’est que la reprise d’une politique coloniale de répression. « La colonisation pour réprimer a mis en place une « gamme de moyens », combinant les disparitions forcées qu’il visait « à éliminer sur les scènes militaire et politique, tout en les maintenant cyniquement en vie pour leur force de travail, vitale pour le développement du projet capitaliste au Maroc ». Le colonialisme, écrit-il, avait pour objectif la destruction « du mode de production marocain, afin d’intégrer progressivement le Maroc dans les circuits capitalistes mis en place ». Abdellah Baroudi avait publié en 1981, Idéologie, savoir, pouvoir dans l’institution capitaliste.

Au-delà de sa mainmise sur les ressources matérielles et humaines, le colonialisme avait tablé sur l’intimidation, en particulier morale. « Cette intimidation idéologique et politique n’a fait que se poursuivre après l’indépendance en 1956 par le Makhzen ».

Cette histoire et cette politique de la Monarchie fera l’objet d’une thèse sur travaux en sociologie qu’il soutient en 1985, à Paris V, Maroc – Histoire politique sociale.

Pour le 30ème anniversaire de l’intronisation de Hassan II, Abdellah Baroudi lui adresse en février 1991 une lettre ouverte où il fait une rétrospective de ses « crimes » avec un style qui lui est propre: « Le 3 mars 1991, vous avez bouclé 30 ans d’un règne abominable, qui s’identifie pour le peuple marocain, à une interminable nuit, venant après la nuit coloniale… ». Dans l’un des derniers paragraphes, vos trahisons inexpiables, il écrit « c’est assurément vos trahisons inexpiables des intérêts supérieurs de notre peuple et de ceux de la nation arabe qui constituent le point d’orgue de votre longue chevauchée vers l’abîme ».

Un style parfois violent. Des positions tranchées. Mais que l’on soit d’accord ou non avec son style ou ses positions, Abdellah Baroudi aura sensibilisé l’opinion internationale sur le pouvoir autocratique et répressif au Maroc. Il a marqué le Mouvement progressiste marocain, en particulier en exil. Il est toujours resté égal à lui-même dans la sincérité de ses convictions qu’il défend souvent avec emportement.

Ne peut-on pas dire que, pour lui probablement, « la rage peut être le carburant le plus puissant qui soit »?[3]

Il rejoint le Mouvement du 20 février 2011 puis, malgré son état de santé, le Mouvement Hiraq en 2016-2017 .

A la suite du référendum constitutionnel du 1er juillet 2011, dans son article une démocratie en trompe–l’œil et une imposture politique, il écrit que toutes les séries de constitutions « codifient dans les faits (…) la servitude et l’asservissement du peuple marocain ». L’inviolabilité du statut du Roi confirme que ce dernier référendum était un « référendum constitutionnel ‘royal’ (…) qui a abouti à l’adoption d’une constitution octroyée, par 98,50 % des votants marocains ».

En décembre 2010 en Tunisie, Mohamed Abou Aziz, confronté à des problèmes administratifs et de précarité, s’est suicidé en s’immolant par le feu. Abdellah Baroudi y revient dans son poème, La nation arabe ou le séisme apocalyptique.

« Quel miracle de cette époque et dans l’histoire de l’humanité !

du fait que le martyr Al-Bou Azizi,

derrière sa charrette rudimentaire,

où il transportait son extrême dénuement et ses rêves océaniques,

se mua en une étincelle, un flambeau et un détonateur magique,

(…)

Al-Bou Azizi, le détonateur magique,

explosant en un incendie,

enflammant les sentiments et embrasant les consciences,

devint le symbole et la bannière de la liberté. »

Résister pour se libérer

Plusieurs de ses poèmes regroupés sous les titres, Le Maroc ou la mémoire d’exil (poèmes ardents) en 1985, Poèmes sur les âmes mortes en 1990, La quête du port de la Terre en 1997… sont traversés par la nécessité de résister au mépris et à la domination et chantent la Liberté, « La déesse Liberté ». Et, c’est entre les mains de cette déesse que Abdellah Baroudi remet « la flèche et le carquois » qui étaient le symbole du pouvoir monarchique dans l’Antiquité. La liberté doit (re)prendre le pouvoir et ses droits.

« Tout poème n’étant pas

le flambeau du refus et de l’insurrection,

pour voir derrière l’horizon

les digues et les falaises de demain ;

Tout poème n’étant pas

la flèche et le carquois,

de la déesse liberté,

est inutile et vain. »

Souvenir de cet homme, l’air un peu sévère, sans concession, fronçant parfois les sourcils en « point d’interrogation » qui place la dignité humaine au-dessus de toute revendication. Il l’exprime en filigrane dans sa prose, sa poésie, ses dessins et ses toiles.

A la lecture de certains de ses mots, ses rimes et toutes ses références, se profile toujours le couple Pouvoir et Résistance. Antagoniste, certes, mais un couple qui a duré, dure et probablement durera toujours.

Malgré certaines évolutions « en trompe-l’œil » comme l’écrit Abdellah Baroudi, la nature du pouvoir marocain reste inchangée. Certains acquis ont été arrachés par le Mouvement progressiste, mais le système de gouvernance sévit maniant répression et propos démagogiques voire folkloriques. Un système ouvert à toute récidive des années sombres. Un système liberticide que symbolisent, dans la Constitution, les pouvoirs autoritaires de la Monarchie et les lignes rouges à ne pas franchir. Quand ce n’est pas par la répression directe, c’est par la manipulation et l’instrumentalisation à géométrie variable selon les évènements.

L’une des dernières en date n’est-elle pas l’instrumentalisation de cette catastrophe sismique, en septembre 2023, qui a emporté des populations oubliées, les populations du « Maroc inutile », expression des colons français reprise par le pouvoir monarchique ?

Dès lors, être le chantre de la compassion quand la Monarchie et son Makhzen sont responsables des conditions de logement et de vie de ces populations oubliées et vouloir mettre à son actif la solidarité spontanée dont a fait preuve le peuple envers ces populations, n’est qu’instrumentalisation et manipulation. Et encore une fois, quoi de mieux que de montrer ces vidéos de populations qui clament « vive le roi » relayées à profusion par les médias?

Un « folklore » utilisé par la Monarchie à l’instar de la marche verte en 1975 pour la récupération du Sahara Occidental. Une région que l’on choisit de laisser toujours en conflit pour servir d’autres intérêts et d’autres alliances…

Les cellules de crise autour du roi Mohamed VI, sa décision trois jours après le drame pour se rendre dans les lieux et bien d’autres choix dans l’organisation nous permettent-ils, actuellement, de cerner de manière objective les manquements du pouvoir ? En raison de ces choix, le nombre de morts sous les décombres n’a-t-il pas été plus important par manque de secours urgents ?

Mais au Maroc, Etat de non-droit, le gouvernement devait attendre la présence et les ordres du Roi. Sa responsabilité exécutive n’existe pas. Le Roi règne et gouverne.

Quoi qu’il en soit, la solidarité des populations a été exemplaire. N’est-elle pas aussi l’expression d’une population qui a l’habitude de ne rien attendre du pouvoir ?

Ne se trouve-t-elle pas dans les contestations qui ont rassemblé la population contre l’injustice, l’impunité et l’oubli ?

N’est-elle pas constitutive de l’unité du peuple dans sa lutte contre toute pénétration étrangère et dans sa résistance à la domination d’une Monarchie makhzénienne qui a collaboré avec les colons ?

Ces contestations se sont développées pendant et après la colonisation et ont regroupé une bonne partie de la population. Elles ont jalonné l’histoire du Maroc avec son lot de répressions et de crimes impunis. Elles se sont amplifiées depuis le 20 février 2011. Des contestations soutenues du Nord au Sud et qui se sont propagées en 2017 avec le Mouvement Hiraq.

Souvenons-nous aussi de ce soulèvement populaire de boycott, en avril 2018, des produits laitiers, de l’eau minérale Sidi Ali et le carburant des stations Afriquia. Même ceux qui n’avaient pas de voiture et ne buvaient pas d’eau minérale étaient solidaires.

Aujourd’hui, ce sont ces manifestations de soutien au peuple Palestinien et contre la normalisation criminelle des accords avec Israël en 2020. Ce mécontentement populaire n’a fait que s’amplifier en particulier depuis le 7 octobre 2023.

Le 10 décembre 2023, à l’occasion de la 75ème année de la Déclaration Universelle des Droits Humains, des dizaines de milliers de personnes scandaient à Rabat comme dans plusieurs autres villes « contre l’Holocauste à Gaza… mettons fin à la normalisation » pour la Palestine libre. En 1992, Abdellah Baroudi consacre à la Palestine son livre de poème, La Palestine- L’Intifada ou les cailloux de la liberté.

Cette résistance solidaire s’exprime, dans la contestation, de différentes façons. Par la poésie, la peinture, la musique, les chants populaires…

Une résistance que symbolisent, depuis les années 70, les chants protestataires du groupe Nass El Ghiwane . Ils appellent à la solidarité contre l’oubli et à la défense des droits des opprimés à l’exemple de غيرْ خُودُونِي. Ils chantent l’indispensable soutien à la Palestine : عتقوها أمي فلسطين. Leur musique et leurs chants regroupaient des milliers de personnes au Maroc comme à l’étranger.

Plus proche de nous, les stades de foot entonnent des chants contre la corruption et aujourd’hui, on les entend chanter pour la Palestine à l’instar de tous les pays du Maghreb

Toute Résistance à une injustice érigée en système, toute Résistance à une politique de mépris et d’impunité, quels que soient les moments ou les lieux où elle s’impose, a semé ses germes. Abdellah Baroudi l’exprime dans son poème de 1999, l’autre Maroc ou l’arbre de la résistance.

« Il n’y a pas d’autre alternative et de salut,

que dans la loyauté et la fidélité

à la mémoire de nos héros et à celle des soldats de la résistance,

car tout un chacun connaît de toute éternité,

que le sang des martyrs

bouillonne comme le feu et les laves

des volcans

dans le corps des vivants »

Hayat-Berrada Bousta

17 décembre 2023

[1] – Abdellah Baroudi, « Maroc- Impérialisme et émigration » – Editions de Sycomore. 1978.

[2] – A. Baroudi « la quête du port de la terre » – Dialogues éditions Paris- 1997. P 49.

[3] – Michael Christie, « Lorsque le dernier arbre » – Albin Michel- 2021