Quant à la démocratie, elle ne peut, non plus, être émiettée.

« L’union contre la contradiction principale: quels enjeux? » -5 novembre 2011

Il ne s’agit pas seulement de choix de gouvernance qui nécessite

que « les détenteurs véritables du pouvoir politique » soient pliés

« à la volonté populaire ».

Il s’agit aussi d’un véritable travail sur soi, une déconstruction

de l’aliénation et d’esprit de domination et de soumission.

En quelques lignes, un parcours de rencontres, de découvertes, d’interrogations, mais pendant lequel, quelles que soient les difficultés, un optimisme toujours d’actualité sur nos possibles et ceux des générations à venir. Une utopie, probablement. Mais nécessaire de se l’approprier pour ne pas baisser les bras.

Née en 1949 pendant la colonisation française du Maroc, d’une famille originaire de Fez, j’ai suivi ma scolarité en lettres classiques (Latin-Grec) jusqu’en Terminale dans ma ville natale, Casablanca (Lycée Chawqui puis lycée Lyautey).

En 1968, année de Terminale, j’étais observatrice au congrès de l’Union National des Étudiants du Maroc (UNEM). Un congrès historique que certains qualifiaient « d’anarcho-syndicalisme » et dont l’objectif était de réorganiser le syndicat étudiant sur de nouvelles bases : autonomie, progressisme, démocratie.[1]

C’est à Grenoble, en septembre 1968, que débutaient mes études universitaires encouragée par mon professeur de Terminale, qui avait cautionné ma demande de bourse. Les deux premières années étaient celles d’un tronc commun de philosophie, sociologie et psychologie: le Diplôme d’Études Universitaires Générales (D.E.U.G.). On devait faire le choix entre ces trois disciplines pour poursuivre une troisième année de licence. Mon choix fut celui de la philosophie.

Mon arrivée à Grenoble coïncidait avec «la suite» de Mai 68. Les étudiants à Grenoble sortaient encore dans la rue et les petites bouteilles lacrymogènes que l’on fabriquait à la terrasse des résidences universitaires continuaient à exploser.

Grenoble, au carrefour de mes convictions

Années de mon activité syndicale à l’Union Nationale des Étudiants du Maroc, mais aussi politique à l’Union Nationale des Forces Populaires (U.N.F.P.). Interventions multiples en Assemblée Générale de l’Union Nationale des Étudiants Marocains, des échanges parfois conflictuels avec les militants du Parti Communiste Marocain devenu Parti de la Libération et du Socialisme (P.L.S.). Débats dans ces « cercles d’études » animés en particulier par les plus anciens militants dont Driss Ben Ali, alors doctorant en économie, engagé au P.C.M et qui m’a sensibilisée aux questions du Tiers Monde, Samir Amin, ou encore Maxime Rodinson.

J’appréciais les rencontres successives et rejoignais Paris le temps d’un Conseil fédéral de l’UNEM. Une atmosphère de grande liberté : dire ce que l’on pense sans restrictions et toutes les différences (de sexe, d’âge, de convictions) s’estompent pour donner à l’égalité en droit et à la liberté toute sa signification. C’était ma manière de voir. Était-elle partagée ? Ce n’est que bien plus tard que je compris que les hiérarchies dans les différences sont constitutives des manières de voir et de vivre de plusieurs militants, en particulier concernant le genre.

Années grenobloises : rencontres avec plusieurs nationalités. Rencontres avec des exilés : Portugal, alors sous Salazar, l’Espagne sous Franco, l’Iran sous le Chah, la Palestine occupée…. Je ne me doutais pas que j’allais connaître leur sort, près de cinq années plus tard et pour près de 22 ans.

Rencontre avec Abdelghani Bousta, arrivé à Grenoble en septembre 1969. Après son diplôme d’ingénieur à 20 ans à l’École Mohamadia des Ingénieurs, il avait été envoyé à Grenoble pour une thèse et une spécialisation en automation industrielle à l’Institut Polytechnique de Grenoble (I.P.G.). Peu de mois après son arrivée, il adhère aussi à l’U.N.F.P. puis à la branche armée de ce Parti.

Des liens de camaraderie, de fraternité et d’amitié nous rapprochent : grève de la faim au procès de Marrakech ouvert en mars 1971, écriture en commun d’un texte sur l’U.N.E.M. (de sa création en 1956 au 13ème Congrès en 1968), différents débats sur la répression au Maroc… Nous partagions des convictions communes avant de partager nos vies.

Retour au Maroc ensemble en septembre 1972. On se marie le 1er février 1973, le jour des accords de paix de Paris qui décident du retrait militaire américain du Vietnam.

Nous avons habité à Marrakech, la ville où Abdelghani travaillait et devait être promu, à partir du 1er mars 1973, chef du Centre d’exploitation Sud en tant qu’ingénieur d’État.

.Je voulais, personnellement, suivre ma maîtrise de philosophie par correspondance et enseigner le français ou la philosophie dans mon pays. Mais, le Ministère de l’Éducation privilégiait les coopérants français pour ces postes dans le cadre de la coopération même s’ils n’avaient que le Bac… C’était ma première colère contre le Ministère en cette fin d’année 1972. J’attendais de rejoindre un poste dans un centre d’études de statistiques.

Nous écoutions souvent « La voix du Peuple », la radio libyenne que le régime libyen mettait à la disposition des militants et responsables de la branche armée de l’U.N.F.P.

Le 3 mars 1973, cette radio diffuse l’information d’une révolution au Maroc par des résistants entrés d’Alger vers l’Atlas marocain. Était-ce une révolution ? Ce qui est incontestable, c’est que l’héroïsme de ces combattants, leur détermination à renverser le régime autocratique au Maroc étaient, pour moi, admirables.

Envoyé pour un stage en automation industrielle à la frontière suisse le 20 mars 1973 avant d’intégrer son poste de Direction du Centre d’exploitation du Sud, Abdelghani a pu échapper aux différents barrages qui sillonnaient le pays à la recherche de militants de l’U.N.F.P. Il était accompagné à l’aéroport de Casablanca par une voiture de l’État.

Je devais, pour ma part, contacter mon professeur de philosophie à Grenoble pour m’inscrire en maîtrise et choisir un sujet de Mémoire.

Un mois après ce stage et mon contact avec un professeur de philosophie à Grenoble, nous avions rencontré des camarades à Paris. La décision était prise : il ne fallait pas revenir au Maroc. Il fallait dès le lendemain ou les très prochains jours partir de Paris pour rejoindre Tripoli. Abdelghani était recherché au Maroc. Apparemment, la police connaissait mes activités à Grenoble. Mais je n’étais pas dans la branche armée. Je ne pense pas avoir été forcée de partir mais je l’ai choisi, personnellement, car j’étais aussi intéressée à vivre de près cette expérience et je ne me voyais pas retourner au Maroc, dans ces conditions, sans celui avec qui j’avais choisi de vivre au Maroc. Nous ne sommes restés au Maroc que 5 mois après nos études à Grenoble.

Engagée, dès lors, dans la branche de la lutte armée, j’ai vécu dans la clandestinité de mai 1973 à septembre 1974.

La période de clandestinité : d’abord à Tripoli, puis à Oran et Alger

A tripoli, j’étais la seule femme entourée d’un certain nombre de camarades de sorte que l’un d’entre eux, dont le nom d’emprunt était Slimane, avait dit en riant : « pour tromper les interrogatoires éventuels de la police, on devrait t’appeler Bouchaïb ». Jusqu’à aujourd’hui, des camarades qui étaient avec nous à Tripoli m’appellent de temps en temps « Bouchaïb ».

Période libyenne où l’on devait se préparer pour la révolution. Je décidai de m’entraîner à la lutte armée. Étant la seule femme, on me ramenait en ville le soir et un camarade venait me chercher très tôt le matin pour mon entraînement. J’avoue que je n’étais pas au niveau des exigences de cet entraînement. Je n’en avais ni la capacité physique ni, probablement, la conviction inébranlable.

Cette courte période libyenne qui n’aura pas duré plus de 5 mois a été, pour moi, riche en rencontres et échanges avec d’autres militants clandestins ; des militants qui ont traversé des périodes d’engagement, pleins de courage et de dignité. Certains d’entre eux avaient combattu aux côté des Palestiniens en 1969. Mais cette période fut bien courte car il fallut aller en Algérie.

A Oran, j’étais chargée de la « commission politique » sans pour autant que quiconque prenne en considération le politique car le « militaire » était, au début, prioritaire.

J’avais rencontré plusieurs familles d’exilés à Oran et j’organisais des réunions sur l’histoire de l’U.N.F.P. J’ai beaucoup apprécié le comportement de la famille de « Si Amine » (Hassan El Mountassir) et de « Elhouari » (Naim Mohamed Ben Lachgar), décédé en exil le 9 septembre 1980. J’avais donné des cours de français à sa fille, le temps de mon cours passage à Oran.

J’avais aussi rencontré d’autres anciens exilés. L’un d’entre eux, qui venait d’arriver à Oran, m’avait aussi demandé de lui donner des cours de français. Il avait risqué sa vie avec d’autres en tentant de rejoindre l’Algérie suite aux évènements du 3 mars 1973. Ils avaient fui la répression en traversant les forêts entre Oujda et Oran. Il avait fait comme d’autres un rapport de son combat.

Je ne pouvais sortir qu’en portant un haïk que j’avais du mal à mettre. Je le mettais si mal que des familles réfugiées que je rencontrais se moquaient de moi en me disant : « tu le portes si bien que l’on peut te reconnaître facilement ».

A Alger, un intérêt pour la documentation : je tapais sur une vieille machine à écrire des textes sur la guérilla et différents documents.

J’eus beaucoup de plaisir à rencontrer des anciens de l’Armée de Libération Nationale du Sud (A.L.N.S). Certains étaient en exil particulièrement en Algérie, depuis 1958 après la création des Forces Armées Royales (F.A.R.).

Leur courage, leur humilité, leur engagement et leurs sacrifices, mais aussi leurs souvenirs, après l’indépendance, de leurs combats à partir de 1956 à Sakia El Hamra et Oued Eddahab pour la libération des régions sous domination espagnole ont été bien plus formateurs que des livres.

Assistant à toutes les rencontres avec des camarades qui venaient de Paris et d’autres villes ou pays, j’étais plus observatrice qu’intervenante. Mes difficultés dans ma langue maternelle ont été un handicap. Mais, l’observation m’a permis d’avoir du recul.

Période de questionnements. Quelle est l’urgence ou la nécessité d’une lutte armée qui exige une organisation solide et surtout un encadrement, non seulement de compétences militaires mais de perspectives et de programmes politiques clairs ainsi qu’une bonne connaissance de la prise de conscience d’une population. Mais n’ayant pas de validation de ce que je pensais, peut-être était-ce ce qu’il fallait faire ?

Cependant, à la lecture de plusieurs documents du Mouvement progressiste marocain, de l’expérience de Che Guevara à Cuba et de ce que j’estime être ses erreurs, surtout en Afrique, je ne pense pas que nous étions au niveau d’engager une lutte armée. N’était-ce pas le sens de la lettre que Mohamed Bennouna avait envoyé à Mohamed Basri le 7 Août 1971 et dont j’ai eu connaissance bien plus tard?

Mais le plus dur, dans ce parcours d’exil à Alger fut, incontestablement, la mort de mon père en octobre 1973, 6 mois après mon exil. A la colère contre l’injustice qui me maintenait en exil se profilait la culpabilité de s’être exilée et de ne pas être près de lui : c’est cela, la torture morale.

Activités menées pendant l’exil

Un de nos camarades, qui se rendait à Paris après sa libération, disait : « je préfère la prison à l’exil ».

Engagement politique

Retour à Paris en septembre 1974. Quitter la clandestinité pour rentrer dans l’exil. Priorité au politique.

L’annonce, fin 1974, du changement de nom de l’Union Nationale des Forces Populaires par l’Union Socialiste des Forces Populaires. Des responsables qui faisaient des concessions avec la monarchie ont provoqué des débats houleux au sein du Mouvement Ittihadi.

Le 1er mai 1975, nous avions publié un Appel en langue arabe, clarifiant notre désengagement de l’U.S.F.P. : « A l’intérieur de l’USFP […], la déviation des dirigeants réformistes du parti pousse les militants à affirmer leur attachement à l’UNFP […]. A l’extérieur de l’USFP […], « dès « le congrès constitutif « , des militants en exil font paraître un journal en langue arabe dont le titre (option révolutionnaire) s’inspire directement des écrits de Mehdi Ben Barka […] ». Réunions multiples pour une nouvelle orientation dans notre militantisme. Des années qui remettaient le politique à sa place prioritaire.

Les publications de ce journal en majorité en langue arabe dureront près de 10 ans, passant d’un mensuel de 8 à 12 pages à une revue trimestrielle de 80 à 100 pages.

Vente de notre publication mensuelle à la Cité Internationale ou sur des marchés. Rencontres avec d’autres mouvements politiques marocains et étrangers, avec les associations de droits humains…

Ce numéro de Juin-juillet 1977, titré » Et les délires se sont évaporés« , était une critique de ce qui avait été nommé le » processus démocratique ». C’était aussi une confirmation de la critique des positions réformistes de l’Union Socialiste des Forces Populaires ( USFP) qui, sous couvert d’un » consensus national » collaborait avec le pouvoir.

Cependant au tout début des années 80, il y eut une période très dense et assez difficile à supporter car les divergences au sein de notre Mouvement « Option Révolutionnaire » sont apparues de plus en plus : en 1984, le mouvement a été dissout.

Par ailleurs, au sein de l’USFP, des responsables de la Commission Administrative emprisonnés en mai 1983 avaient créé U.S.F.P.-C.A.N., qui deviendra « PADS » en décembre 1993. Nous avons alors rejoint leur rang.

Dans ce cadre, je tentais aussi de tisser des liens avec les associations des droits humains et faisais des interviews pour sensibiliser sur la situation au Maroc.

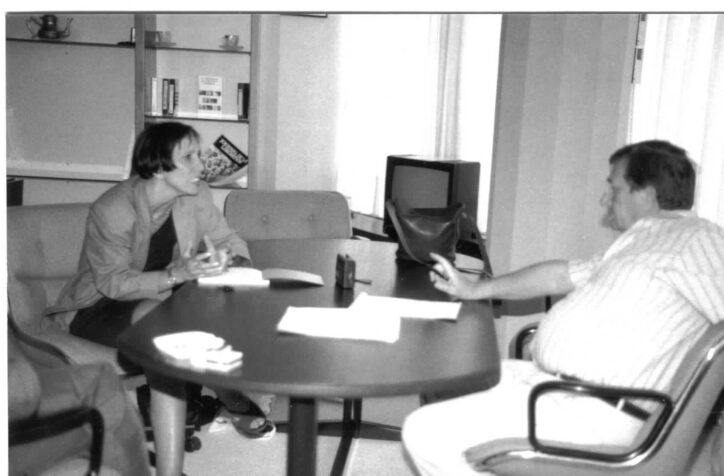

En 1992, lors de la détention du secrétaire générale

de la Confédération Démocratique du Travail (C.D.T.),

une interview avec le secrétaire National de la C.G.T., Louis Viannet.

Intérêt pour les questions d’immigration :

En 1978, je crée à Ivry-sur-Seine, où nous habitions, une section de l’Association pour l’Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés (A.E.F.T.I). Par la suite, je conçois le premier numéro « A.E.F.T.I.- Info » avec un article sur la situation au Maroc.

Parallèlement, je poursuis mes études de philosophie mais aussi de sociologie avec George Ballandier qui m’inspire dans le choix de mon sujet de thèse. Après l’obtention de mon diplôme de maîtrise et, l’année d’après, celle de mon DEA, je m’inscris pour une thèse de 3ème cycle en philosophie politique avec Hélène Védrine comme directrice. Un approfondissement de mon Mémoire de maîtrise que j’avais soutenu avec elle : « De la théorie marxienne de l’État et son application au Maroc ». Thèse que je n’ai pas soutenue malgré l’avancée de mes recherches.

En 1982, j’écris un article dans la brochure « Visages » autour de l’exposition « Rupture » de l’artiste peintre Antoine de Bary. Lors de « La caravane de la Mémoire » organisée pour le cinquantenaire de l’Association des Marocains en France en 2010 à Agadir, Antoine de Bary rappelle : « Le catalogue bilingue : avec le concours généreux de Abdelghani Bousta. Là et avant de citer les auteurs des textes, je dois rendre hommage à l’Homme qui a créé en moi la force de résister, d’obtenir, de faire cette exposition. Nous avons vibré ensemble et à l’unisson pour cela. Nos vœux étaient que « La Rupture » vienne au Maroc, voilà qui est fait aujourd’hui…mais sans lui ! Je suis sûr qu’il nous écoute, quelque part dans l’espace ici réconcilié ».

Cet article intitulé « Rôle et conditions des immigrés en France » était aussi une réponse à l’idée reçue selon laquelle la France avait généreusement accueilli une main d’œuvre étrangère qui profite des avantages sociaux. « Cette idée reçue (et largement répandue) constitue, en fait, un modèle du genre de la déformation historique et du conditionnement psychologique des masses. »

En 1987, c’est la création de l’Association d’Immigration Marocaine à Montreuil (A.I.M.M.) qui deviendra par la suite « A.M.F.93 » au sein de l’A.M.F. Nationale.

Soutenue par le député-maire d’alors, Jean-Pierre Brard, nous menions plusieurs actions en direction des enfants et des adultes (soutien scolaire et alphabétisation), et nous intervenions sur les questions d’immigration.

Face aux regards du pays d’accueil comme du pays d’origine sur cette immigration, il était nécessaire, selon moi, au-delà des prestations, d’analyser les raisons de ces immigrations des deux côtés de la méditerranée.

Militer dans son pays, c’est le faire avec ses compatriotes, au plus près de leur quotidien. Mais en exil ? Notre priorité n’était-elle pas de sensibiliser aux exactions du régime marocain, certes, mais surtout de nous pencher de manière continue sur notre formation idéologique et sur nos méthodes d’analyse politique ? De travailler au plus près des immigrés et nous rapprocher des exemples dans d’autres pays et en France car nous y résidions.

En 1989, j’ai été recrutée en tant que directrice des actions adultes pour la (ré)insertion à l’emploi des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires d’allocations sociales au sein de Solidarité des Jeunes Travailleurs (S.J.T). La même année, j’avais défendu un projet auprès du secteur formation de la préfecture de Bobigny pour la mise en place d’un Centre permanent pour ce public : le Centre d’Insertion et de Formation des Adultes (C.I.F.A.) que j’ai dirigé jusqu’à la fin de l’année 1999.

Parallèlement, je poursuis une formation à Paris V pour l’obtention d’un diplôme de praticienne du P.E.I. de Feuerstein [2]. Des années intenses et des bilans annuels quantitatifs et qualitatifs. Je me suis plus intéressée à la situation sociale en France : celle des immigrés, mais surtout celle d’une bonne partie de français, bénéficiaires du RMI, le quart-Monde dont s’occupait l’Abbé Pierre que j’avais rencontré.

Parallèlement, j’avais adhéré à différentes structures qui se mobilisaient sur les questions d’immigrations en France.

En 1992, Marius Apostollo, ancien responsable du secteur « immigration » à la C.G.T. de 1969 à 1983, me demande d’être vice-présidente du Groupement de Recherches, d’Échanges et de Communication (G.R.E.C.) qu’il avait créé en 1988. C’était un cadre qui organisait des rencontres entre institutionnels, universitaires (surtout sociologues et juristes) et des acteurs de terrain sur les analyses et les réalités des immigrations sur le plan national et européen. Plusieurs brochures furent publiées à l’exemple de « Le chômage en héritage« .

De 1990 à 1993, je suis nommée administratrice au Fond d’Action Sociale pour travailleurs immigrés, un poste par décret du Ministère de l’intégration. Rencontre avec Saïd Bouziri, membre aussi du C.A. du F.A.S., ce défenseur tunisien des droits humains et des immigrés qui nous a quittés trop tôt en 2009. On avait mis en place une commission sur les questions de spécificités et de droits communs.

Différentes interventions sur les questions d’immigration et en particulier de l’intégration à l’emploi.

Octobre 1994 : retour au Maroc après 22 ans d’exil

L’été 1994, Hassan II prononce son discours d’amnistie. Nous rejoignons notre pays le 26 octobre 1994.

Je n’ai pas remarqué l’articulation tant espérée, avec nos camarades au Maroc, d’une manière de voir, de conjugaison d’efforts… L’engagement des exilés, leurs efforts, leurs convictions, leurs sacrifices sur leur vie personnelle n’avaient, selon moi, que si peu d’importance. Quelle place donnait-on à notre retour après 22 ans d’exil et d’engagement?

J’ai cependant eu plaisir à rencontrer des militantes qui m’ont interviewée pour mieux me connaître alors que les responsables du Parti ignoraient ma trajectoire. Ce que je leur ai fait savoir à mon retour à Paris en clarifiant certains points relatifs à nos convictions. Mais…

Lorsqu’on revient après tant d’années d’absence, on n’a qu’un souvenir de l’avant. Mais de quel avant ? Est-ce qu’on ne fabrique pas des relations, des connections illusoires ? Finalement un retour d’exil nous fait prendre conscience de l’exil.

Mais comment ne pas inscrire dans ce bref parcours la belle aventure que fut la naissance de nos deux enfants. Pour le respect du choix que nous avons fait, ils se sont toujours pris en charge et ont facilité nos responsabilités tant politiques, professionnelles que familiales.

De retour en France

Je poursuis mes activités professionnelles et des interventions sur l’insertion professionnelle des chômeurs de longue durée. En décembre 1999, je démissionne de la direction du Centre de formation (S.J.T.), que j’avais fondé. Il me fallait rompre avec des institutions, qui ne savaient même pas ce qu’exigeait comme travail ce public qui ne trouvait pas d’emploi. Doutant de la volonté politique indispensable pour résoudre ces questions et comprendre ces situations, face à la démagogie institutionnelle, je démissionne de ce poste de direction. Cette démission m’était apparue nécessaire, par ailleurs, pour des raisons personnelles, en raison de la disparition de Abdelghani le 21 septembre 1998.

En 2000, plusieurs militants du Mouvement des Démocrates avaient créé « Convergence des Démocrates Marocains à l’Étranger » (C.D.M.E) dont je fus l’une des responsables. Pour certains, nous voulions en faire un « laboratoire de formation à la Démocratie ». Illusoire encore ? Cette structure ne durera pas longtemps. Mais j’ai eu plaisir à échanger avec des militants que je ne connaissais pas beaucoup dont Zhor Benchemsi.

Chargée de missions de 2001 à 2014 auprès de conseils généraux, de mairies, de structures diverses semi-privées en Île-de-France, au Pays de la Loire, et en Bretagne sur les questions relatives aux immigrations en France, leur représentation dans les discours des gouvernants et des gouvernés, les difficultés qu’acteurs de terrain ou professionnels rencontrent dans des situations parfois complexes au vu de l’évolution sociologique en France où se maintient toujours une culture coloniale. Nécessité de réfléchir alors sur ce que l’on entend par « diversités culturelles » et médiation interculturelle.

Participant aux différentes manifestations au Maroc du Mouvement du 20 février de 2011 à 2013, je me suis rapproché avec bonheur des militants, avec leur espérance, leur « certitude » combien positive quels que soient les résultats de ces contestations. J’ai eu ce plaisir d’être parmi eux et de participer, moi qui ai été si longtemps éloignée de mon pays , à cet imposant défilé, à cette leçon d’unité, de maturité et de dignité. Plusieurs de mes articles sur l’expérience de ce Mouvement figurent dans une catégorie de ce site.

Ayant résidé à Nantes de 2003 à 2018, j’intervenais dans des forums des droits humains dans cette ville et dans cette régions mais aussi à Paris lors de différentes rencontres organisées par l’Association des Marocains en France (A.M.F.), le Parti d’Avant-Garde Démocratique Socialiste (P.A.D.S.), l’Institut Mehdi Ben Barka – Mémoire vivante, les associations marocaines des droits humains, etc.

C’est à cette date que je publie, dans le site « Rézo Citoyen » National, différents articles sur les droits humains au Maroc, la Palestine, la politique d’immigration en France. Et ce, jusqu’en 2020.

Rédactrice, depuis 2003, du site « Maroc Réalités » regroupant près de 800 archives de documents en particulier sur le Mouvement progressiste marocain, je publie, de 2013 à 2018, une newsletter thématique renvoyant à des documents. Par la suite, à partir de 2019, ce seront des publications de fiches de lecture sur certains documents mis dans ce site.

A la (re) lecture de ces archives, des positions datant de l’indépendance octroyée, quelles critiques constructives?

Que retenir?

Comment pointer nos erreurs, en particulier sur les comportements de chacun? Comment se sont articulées, dans les faits, nos convictions démocratiques? Dans l’évolution actuelle, ces « temps de tromperie universelle », qui ne datent pas d’aujourd’hui, on a une impression de déjà vu, de déjà entendu…

Mais que retenir aussi de mes recherches sur la notion d’État et son application au Maroc, que j’avais entreprises depuis le début des années 80 et abandonnées? Mon retour en région parisienne en 2019 me permettait de les remettre à jour. Le confinement, les difficultés de mouvements en la période de COVID, m’a permis de revoir et relire comme lire sur cette notion d’État. La relecture de ces recherches m’a orientée vers des réflexions sur le pouvoir et les pouvoirs, sur les questions de domination et d’autorité.

C’est le lien que j’envisage de nouer entre mes activités, mes positions politiques et les questions relatives aux pouvoirs. Confrontée au « déclarer » et au « faire », je ne sais pas si je pourrai ou saurai répondre à cette question : que dire aujourd’hui sur la situation politique générale mais aussi sur « les différents sphères » du pouvoir et leur impact sur chacun d’entre nous mais surtout dans les milieux politiques et associatifs ?

Au regard de mes expériences tant politiques qu’associatives au milieu des militants.

Au regard de mon expérience professionnelle au milieu des institutionnels et des politiques en France.

Mais, avant cela, j’ai souhaité regrouper dans ce site ce que j’avais déjà dit, écrit et revendiqué : différents articles et interventions. Les partager, les replacer dans leurs différents contextes. Pour saisir l’opportunité d’une réponse ou tout simplement parce que, comme écrivait Orwel, « ce qui me plaît c’est l’échange, les analyses de concepts ou situations. Quelque chose de bref qui m’apprend à douter ».

1- Depuis sa création en 1957, l’U.N.E.M. était affiliée à l’U.N.F.P., c’était « une courroie de transmission » pour le Parti.

2- Après la seconde guerre mondiale, Reuven Feuerstein (1921-2014) avait donné des cours aux enfants juifs en Europe et au Maghreb. Il remet en question la question d’irréversibilité et la possibilité de changement en mettant sur place plusieurs exercices pour travailler les fonctions cognitives, à partir des travaux de Binet, psychologue et pédagogue et de ceux de Piaget sur l’épistémologie génétique. Son objectif était de remédier aux déficits de certains enfants qui avaient été dans les camps et qui avaient été privés pendant des années de toute relation humaine.